这个夏天,长三角生态绿色一体化发展示范区被萤火虫点亮。

6月21日,来自上海、江苏、浙江三地的15组亲子家庭到长三角一体化示范区实地探索,在上海青浦的江南圩田,小朋友们走进森林,寻找和观察萤火虫。四叶草堂青少年自然体验服务中心联合发起人魏闽是活动领队之一,她告诉记者,小朋友们的反响特别热烈,尤其在看到萤火虫的时候,“哇”声此起彼伏。

萤火虫不仅在青浦现身,浙江嘉善姚庄镇金星村的林地中,江苏吴江伟明村的界河畔,都出现了萤火虫闪烁的身影。

曾经,萤火虫在这里消失了许多年。萤火虫是生态环境的晴雨表,对生长环境要求极为严苛。萤火虫“回家”的转机出现在2019年,当年11月1日,由嘉善、青浦与吴江三地组成的长三角生态绿色一体化发展示范区揭牌。

在沪苏浙交界处,依托长三角原点划定35.8平方公里,共建共享“水乡客厅”。2023年,国务院批复《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035年)》,明确水乡客厅打造目标,“三园”是其中重点区域,包括上海青浦的江南圩田、江苏吴江的桑基鱼塘、浙江嘉善的水乡湿地。

如今,长三角一体化示范区启动“诗画江南,梦里水乡”营建活动,构建“原生态,新圩田,最江南”的空间愿景,创新规划实施机制,同时作为“三园”功能提升和后续运营的重要支撑。

目前,江南圩田片区借鉴上海“沪派江南”等新理念、新机制,已经形成了阶段性成果。

2022年,航拍位于金泽镇新池村的江南圩田样板区。

2022年,航拍位于金泽镇新池村的江南圩田样板区。

“这事不能叫项目”

“要明确哪些地方不能动。”长三角一体化示范区执委会生态规建部部长刘伟说,将人类活动的密集区域与需要重点保护的区域分隔开,“干过工程的地方,人类活动干预过多的地方,萤火虫就没了。”

萤火虫生活的树林旁边正在进行道路施工,因为萤火虫的出现,周围规划正在考虑优化调整,通过加装挡板,遮蔽路灯光线,为萤火虫打造“暗夜社区”。关于萤火虫保护的相关措施,已经考虑进“诗画江南,梦里水乡”的营建方案中。

“这件事不能叫‘项目’。”采访时,长三角一体化示范区执委会副主任卢刚特意强调,“更多是‘策划’和‘方案’。”

最原生态的江南乡村风貌,换个角度看,就是“世界级的料子”。大家已经形成共识,示范区最大的优势就是原生态的自然风貌,生态绿色的自然基底是核心竞争力。所以,关键词不是“建设”“工程”“开发”,而是“保护”“恢复”“原生态”。

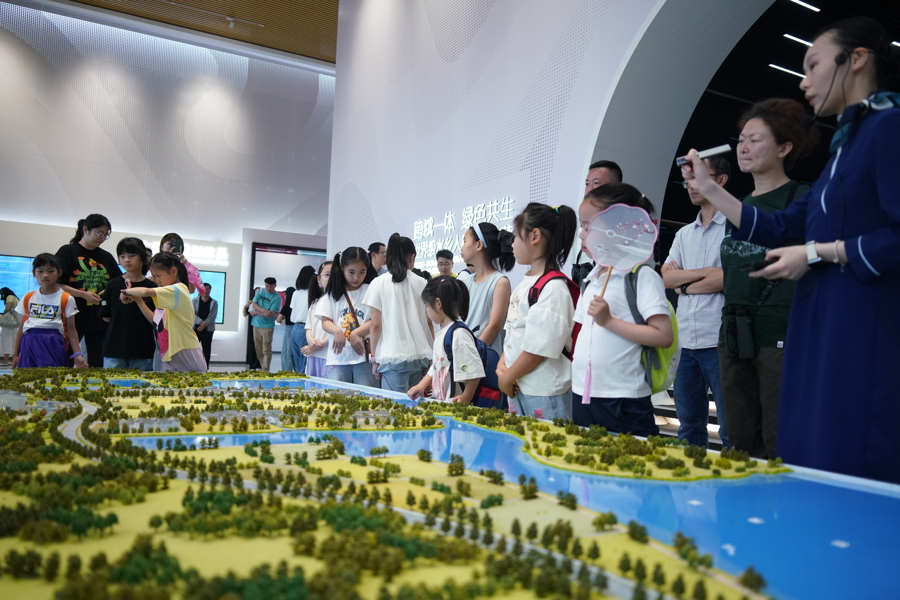

生态老师带领小朋友们开展实地观察。

生态老师带领小朋友们开展实地观察。

今年初,示范区执委会组织专业团队,对江南圩田片区的生态基底进行全方位调查。在充分分析影像图片的基础上,到现场实地探究。“每一片林地的主要树种是什么?水面类型是湖荡还是河道?这些问题都要亲眼所见后明确。”上海市城市规划设计研究院乡村分院院长陈琳说。

前不久,示范区首次发布生物多样性调查成果,共记录到物种2790种,其中陆生生物1629种,水生生物1161种,还包括白鹤、卷羽鹈鹕、彩鹮等多个重要保护物种。

生态地质也是重要的探究对象。调查团队发现,在江南圩田片区,泥岩资源是典型地质特征。根据初步勘察,80%的点位有泥炭土分布,有机质高、保水性高、渗透性低,具备优异的土壤肥力和固碳潜力。同时,泥炭湿地也是保持生物多样性的重要土地类型。

“原生态”不是“原始状态”,能够提供公共服务的配套设施建设是必要的。比如,修一条栈道,让人们能够走近湖荡,观鸟拍照;建一个咖啡屋,供人们休息歇脚。不过,“林子里铺路,不要随便拉直,要基于自然的河道走向。”卢刚格外强调,“我们去适应生态基底,营造工作更‘软’一点,不能太‘硬’。”他将这种理念概括为,在保护的基础上“针灸式”开发。

“坚持开门做规划”

6月21日的“生态观察员”活动,是江南行纪的第一辑。此次活动参与者无须支付活动费用,晚餐由组织方统一提供。江南行纪的后续活动同样如此,全部免费。

这场亲子科普活动免费的秘密,藏在长三角一体化示范区的制度创新中。此次活动并非单向的科普教育那样简单,参与者的反馈会作为规划编制和实施的建议被收集起来,作为后续工作的参考。

这也成为示范区坚持多元参与社会共创的典型案例。“我们坚持开门做规划,通过组织各类公众活动,宣传规划设计理念,听取各方改进意见,汲取各界创意智慧,为规划设计提供新思路和新方法。”刘伟说。

开门做规划,已经成为长三角一体化示范区的优良传统。比如,前几年,在示范区总规编制过程中,沪苏浙两省一市共同组建了由省(市)自然资源部门牵头,苏州、嘉兴以及示范区两区一县组成的“三级八方”工作专班,同时,成立了由中规院牵头、沪苏浙4家规划院参加的规划核心技术团队。

生态老师带领小朋友们开展实地观察。

生态老师带领小朋友们开展实地观察。

制度创新的维度不止一面。魏闽和陈琳都是长三角生态绿色一体化发展示范区“三师”团队代表。所谓“三师”,即规划师、建筑师、景观师,他们所带领的专业团队在不同领域各有所长。规划师擅长布局安排,建筑师专注开发建设,景观师注重对生态价值的功能识别。

上海市规划和自然资源局乡村规划处副处长刘瑶介绍,以前各方力量协同性不够,为了同一个目标,不同领域的专业人士从不同维度想办法,但各有技术路径和落地体系,成果叠加之后,共同点和结合点反而很少,这给方案的落地实施带来一定困难。

“‘三师’其实是‘多师’,强调多个不同领域的专业团队集成创新,包括土地整治、工程设计、文化传承等多个方面。”刘瑶说,通过“三师联创”,营造灵感落在一个底板上,共同形成一张蓝图,从而达成多维度目标。

在示范区的实践中,“三师”专业团队提供陪伴式规划服务,对规划、设计、实施全过程提供专业技术指导,为政府部门、设计单位、开发主体、技术专家、社会公众搭建沟通协商平台,形成平衡各方利益、面向实施落地的综合解决方案。

活动中的生态互动实验。

活动中的生态互动实验。

“不能成为形象工程”

活动前一天,示范区执委会组织了一场专家咨询会,邀请来自上海、江苏、浙江的行业大咖和高校学者前来,听取“诗画江南,梦里水乡”的营建方案汇报,请他们提出建议意见。与会专家有些话讲得直接:“这片土地非常珍贵,不要打造网红打卡地,不是旅游度假区,不能成为形象工程。”

换言之,除了景观好看,江南圩田片区应具备其他功能。这也是长三角一体化示范区始终努力的方向。正如卢刚所说:“如何把生态环境的资源优势转化为社会发展的优势?自示范区成立之初,这一直是我们要回答的关键命题。”

比如,江南圩田中,正在进行一场实验。目前,农业面源污染已成为水体污染的主要来源,以往,农田尾水携带肥料往往直接经由沟渠排放至河道,一定程度上造成水体富营养化。若在农田旁边预留一块净化池,池里生长的水生植物能够吸收氮、磷等有机物,水体在其中循环后能得到自然净化。不过,一亩水稻田应该配多大的净化塘?这种生产模式和种植模式需要多大的空间?问题的答案正在探索,这与现代农业发展息息相关。

生态老师向参与活动的亲子家庭介绍示范区基本情况。

生态老师向参与活动的亲子家庭介绍示范区基本情况。

不仅要把生态空间保护好,让市民能够看风景,还要深度挖掘江南文化的内核和内涵,能够讲故事。本土农产品非常多样,水芹、芡实、茭白、菱角等,都是既能观赏又能品尝的江南美味;阿婆茶、南拳等至今仍活态传承,可以借助水乡民俗,进一步打造文化特色;周边人文景观同样丰富,南旺水闸等水利遗产、土地庙等村落人文、界址界碑等地理标志物,都是可以“提取”本土基因的关键对象。

另外,“三园”的功能提升是一个跨域项目,在规划实施机制上达成共识,本身便具备协调统一的示范价值。以往,在规划实施过程中,因为三地实施机制和标准不同,可能存在“打架”的情况——江苏的乡村规划师制度较为成熟,浙江以驻村镇规划师为主,都聚焦乡村建设,提供专业性意见,并进行品质把控。“三师联创”的工作机制在江南圩田先行先试,再根据江苏、浙江的基本情况进行探索,结合三地经验,最终形成“三园”功能提升的总体方案。

“三地的最大公约数在‘江南’二字。”卢刚说。在一体化高质量发展背景下,江南水乡生活的新图景正逐渐绘就,应是一片锚固生态基底、厚植生态优势、实践生态经济的绿色发展样板区。

小朋友们制作“梦里水乡”漆扇。

小朋友们制作“梦里水乡”漆扇。

盈丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。